Il Mensa, sia a livello italiano che internazionale, mira a scoprire e incoraggiare l’intelligenza umana a beneficio dell’umanità. Come associazione conosciamo quindi bene la differenza fra cultura e intelligenza, e sappiamo quanto sia necessario valutare quest’ultima con test che siano culture free, ovvero indipendenti dal percorso culturale del candidato. Ma non si tratta di un’idea moderna: già Socrate più di 2.400 anni fa riuscì a far dimostrare (implicitamente) il teorema di Pitagora a uno schiavo analfabeta.

La fisica, benché richieda studio e “cultura”, è una disciplina che si è sempre nutrita dell’intelligenza umana. Forse perché, come diceva Galileo, il libro della natura è scritto in linguaggio matematico.

Ecco quindi tre piccoli quiz in ordine crescente di difficoltà, che, a differenza dei quesiti che misurano l’intelligenza logica, non possono essere risolti col semplice ragionamento culture free, ma sono invece uno spunto per approfondire la conoscenza del mondo in cui viviamo e i colori che lo animano.

Strofinare lo zucchero [FACILE]

Non c’è nulla di più bello che assistere ai fenomeni misteriosi della natura, e a volte basta davvero poco. Procuratevi due zollette di zucchero e chiudetevi nella stanza più buia della casa. Meglio uno sgabuzzino, di notte. Niente tende o tapparelle, niente luci di emergenza e nemmeno una flebile illuminazione che filtra da sotto la porta. Sfregate con forza le zollette una contro l’altra e vedrete… luce. Sapete spiegare da dove arriva?

Eri trasparente, non lo sei più [MEDIO]

Se ci sediamo in un bar di Roma e ordiniamo una sambuca, ad Atene un ouzo, oppure a Cannes un pastis, noteremmo sempre lo stesso fenomeno: il liquore all’anice che ci serve il cameriere è trasparente, e anche l’acqua con cui lo allungheremo è trasparente. Ma quando mescoliamo i due liquidi trasparenti, il composto diventa opaco e lattiginoso. Sembra un vero paradosso fisico. Sapete spiegare cosa accade?

Il cielo blu, rosso, verde [DIFFICILE]

Il cielo è uno spettacolo al quale ci abituiamo troppo facilmente. Il suo colore azzurro è sorprendente, specie se pensiamo che il sole emette luce “bianca”; o meglio produce fotoni di molte lunghezze d’onda diverse che, mescolandosi fra loro, vengono percepite dai nostri occhi come “bianco”.

Ma perché il cielo blu? E per quale motivo invece appare rosso all’alba e al tramonto? Spoiler: è lo stesso motivo per cui ogni tanto assistiamo alla Luna rossa (o Luna di sangue).

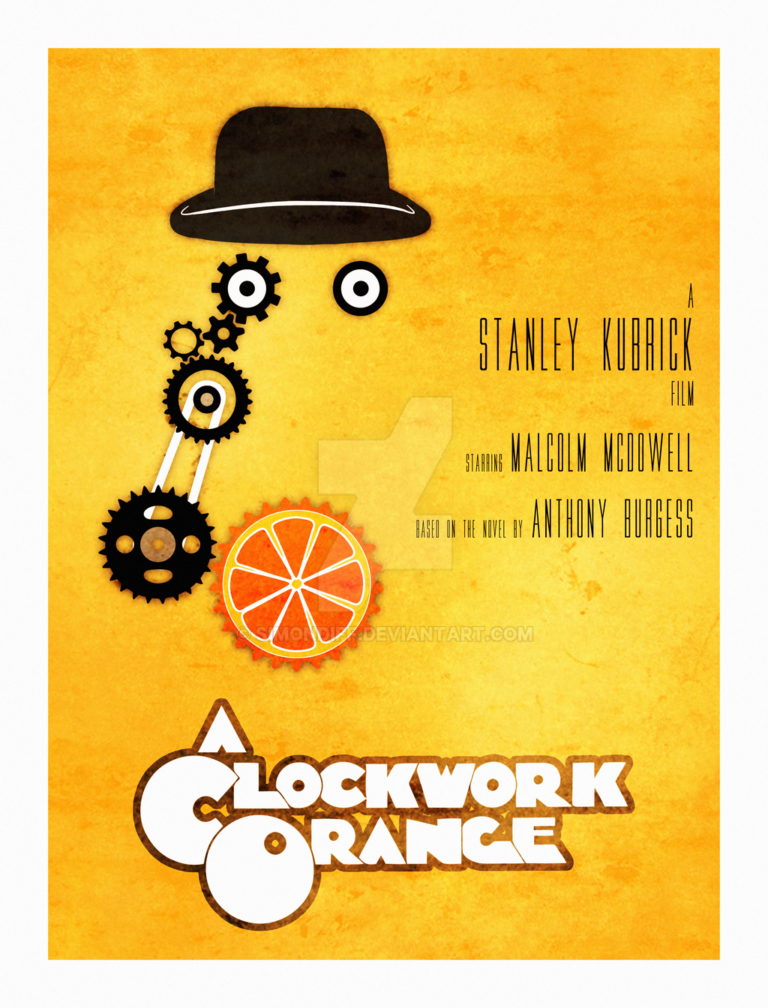

A volte accade invece che il tramonto si tinga di verde, come nel film del 1986 del registra francese Éric Rohmer (Il raggio verde – Le Rayon vert). Avete idea di come possa accadere?

Infine, si dice che il mare sia blu perché riflette il cielo. Secondo voi è vero? Un giovane fisico indiano si chiese la stessa cosa e vinse un premio Nobel per questo. La curiosità è un’ottima qualità.

Consulta le soluzioni ai Quiz di fisica di questo numero di QUID!

La luce bluastra prodotta dallo strofinamento delle zollette è un effetto della triboluminescenza, ovvero luminescenza prodotta dall’attrito. Nonostante il fenomeno sia noto da almeno quattrocento anni, non è ancora chiaro il motivo esatto per cui accade. Probabilmente gli elettroni dei cristalli di zucchero vengono strappati a seguito dell’azione meccanica di sfregamento, e a quel punto in qualche modo vengono emessi dei fotoni. L’ipotesi dominante ha a che fare con la produzione di una scarica statica fra pezzi di cristallo asimmetrici, che per questo si caricano elettricamente, il che produce poi la ionizzazione dell’aria. Ma esistono prove che contraddicono questa teoria. Nell’attesa di una spiegazione convincente, non ci resta che divertirci con lo sfregamento selvaggio delle zollette di zucchero.

La trasparenza è un fenomeno complesso e interessante. Nel 1986 Spock confidava la formula mirabolante dell’alluminio trasparente (Star Tek IV, The Voyage Home). Oggi quel metallo esiste, come anche il legno trasparente e molti altri materiali impensabili, inventati grazie ai progressi della teoria quantistica dei campi, una disciplina che studia innanzitutto l’interazione fra luce (fotoni) e materia (di solito elettroni, ma anche molte altre particelle).

Sambuca, pastis e gli altri liquori all’anice stellato invece si opacizzano, a contatto con l’acqua, per via di un effetto che è stato chiamato proprio “effetto Ouzo”, dal famoso liquore greco. Ma facciamo un passo indietro: chi ha provato a mescolare acqua e olio sa che le due sostanze non si mischiano, restano separate a causa della forma delle loro molecole che si respingono per spinta elettrica. Per questo l’olio viene detto idrofobo, come se avesse paura dell’acqua. Ma chi cucina sa bene che, se sbattuti in maniera opportuna (e talvolta aggiungendo qualche altra sostanza), acqua e olio possono “mescolarsi”, fino a creare un’emulsione. Anche i liquori a base di anice stellato in realtà sono composti da un olio (trans-anetolo) immerso in un solvente alcolico (etanolo). Il risultato è una sostanza trasparente, ma quando si aggiunge acqua questo equilibrio si rompe e il risultato è un’emulsione che, come la maggior parte delle sostanze, è opaca. Infatti i fotoni, quando colpiscono un materiale, interagiscono con gli elettroni che lo compongono e difficilmente perciò riescono ad attraversarlo. L’opacità insomma è la norma, e la trasparenza piuttosto è il vero mistero.

Uno dei dibattiti più controversi della storia della fisica riguarda la natura della luce. Newton pensava che fosse composta da moltissime particelle di diversi colori (ipotesi particellare): ma questo non spiegava alcuni fenomeni bizzarri come l’interferenza e la diffrazione. Prese così piede l’ipotesi ondulatoria secondo la quale la luce è caratterizzata da ampiezza (quella che nelle onde marine viene chiamata altezza) e frequenza (quante onde arrivano in un secondo). Ma anche questa ipotesi non riusciva a spiegare, fra le tante cose, il funzionamento dei sensori fotoelettrici, quelli che impediscono di restare schiacciati dai cancelli in chiusura o dalle porte degli ascensori. All’inizio del ’900 si è scoperto che tutto nell’universo si comporta talvolta come una particella e talvolta come un’onda, e la luce non fa eccezione. Infatti è composta da particelle (fotoni), che però si comportano anche come onde.

I fotoni che giungono sulla terra, quando colpiscono l’atmosfera, “rimbalzano” contro le particelle di ossigeno e azoto come fossero particelle. Ma questa interazione dipende dalla loro frequenza ondulatoria (diffusione o scattering di Rayleigh), cioè dal colore dei fotoni. Il risultato è una maggior diffusione del blu e del viola, che sembra arrivino da ogni punto del cielo, a differenza degli altri che sembrano arrivare solo dal sole. Per lo stesso motivo il cielo al tramonto appare rosso: perché i fotoni questa volta devono attraversare una porzione maggiore di atmosfera, arrivando “di traverso”, e il blu viene deviato altrove, premiando invece il rosso. Questo tipo di diffusione è responsabile in questo modo anche della tinta rossa della luna in alcune circostanze.

Rayleigh venne insignito del premio Nobel per la fisica nel 1904 e oggi il suo nome è associato innanzitutto alla diffusione da lui studiata: possiamo quindi dire che è collegato al blu del cielo. Diverso è invece per il blu del mare, che dobbiamo associare a Chandrasekhara Venkata Raman, premio Nobel per la fisica nel 1930. Un giorno questo studioso indiano, colpito dal blu intenso del Mar Mediterraneo, si chiese se davvero il colore del mare fosse il semplice riflesso del cielo. Si dice che Raman avesse in tasca un prisma polarizzatore (“di Nicol”) e che lo usò per guardare l’acqua, rendendosi conto che era blu di per sé. Approfondendo gli studi scoprì negli anni successivi che la luce di un colore può entrare in una sostanza e uscirne di un colore diverso. È l’effetto Raman, che gli valse il Nobel.

Il raggio verde, infine, conosciuto dai babilonesi e citato anche nel film I pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo (2007), non è invece del tutto spiegato. Pare sia dovuto alla rifrazione (piegamento dei raggi di luce) da parte dell’atmosfera. Quando il sole tramonta sparisce un colore alla volta, e questo permette di vedere, per pochi istanti, un “sole verde”.

Locuzione questa che sembra un’assurdità. Ma se andiamo a quantificare il numero di fotoni emessi dal sole nelle varie lunghezze d’onda, scopriamo che la maggior parte sono proprio verdi. Quindi la nostra stella non è gialla come la disegniamo da bambini; il sole è sempre verde, anche se il nostro occhio non se ne rende conto.