Chi parla quando io parlo?

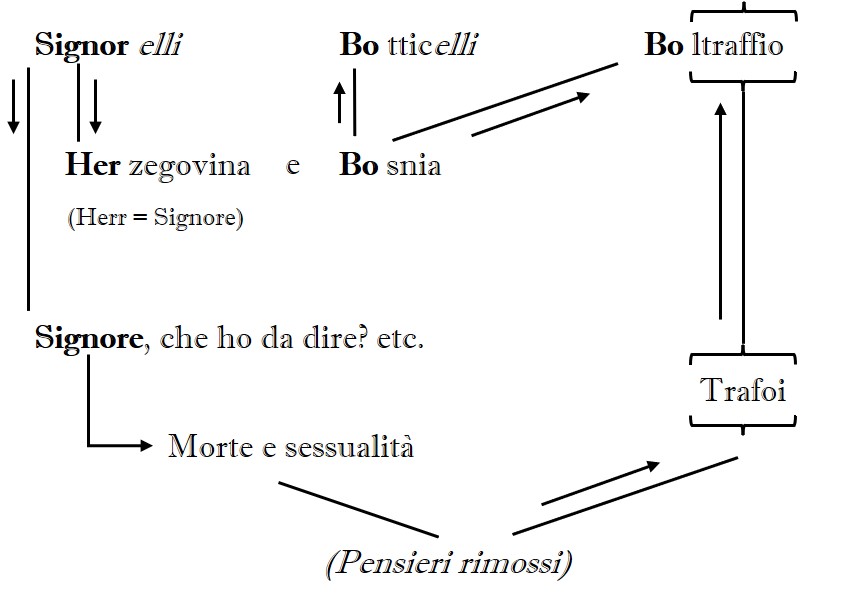

Boltraffio, “Chi era costui?”. Probabilmente per molti la parola indurrà una riflessione di manzoniana memoria. Altrimenti, se sapete bene di chi si tratta, o siete degli ottimi conoscitori d’arte o avete dimestichezza con la psicoanalisi, come terapisti, pazienti o studenti. Per costoro Boltraffio è legato all’episodio narrato nell’articolo di Freud del 1898: Il meccanismo psichico della dimenticanza. Il nome di questo poco famoso pittore milanese, di scuola leonardesca, era una congiunzione tra il tentativo di Freud di ricordare il nome di un altro pittore, Signorelli, e pensieri da lui rimossi perché poco piacevoli, legati a morte e sessualità, che dirottavano il ricordo del nome corretto verso altri termini. In quel momento, il discorso inconscio prevaleva sull’espressione verbalizzata, riorganizzandola e deviandola.

Il contenuto dell’articolo fu poi incluso in un saggio dirompente e rivelatore, il cui tema era già manifesto nel titolo: Psicopatologia della vita quotidiana (1901). Più di un secolo dopo quelle prime esplorazioni dell’universo mentale inconscio abbiamo ormai tutti chiaro che la nostra comunicazione consapevole, l’eloquio con cui esprimiamo il nostro pensiero, con tutta la sua complessità, toni e sfumature, è solo la punta dell’iceberg di un più ampio contenuto, in cui prevale il linguaggio inconscio, nelle varie modalità in cui sceglie di esprimersi.

L’aver citato Freud avrà indotto in molti l’associazione con L’Interpretazione dei sogni (1899) – suo primo libro di vasta fama e importanza – che aprì alla decifrazione di un linguaggio inconscio, ricco di simboli, metafore e metonimie, rivelante un enorme capacità di memorizzazione di eventi, emozioni e ragionamenti logici e paralogici, che si pongono all’origine di molti dei nostri pensieri coscienti, supportandoli o reindirizzandoli, comunque fornendo loro un’energia significativa per sostenerne il senso.

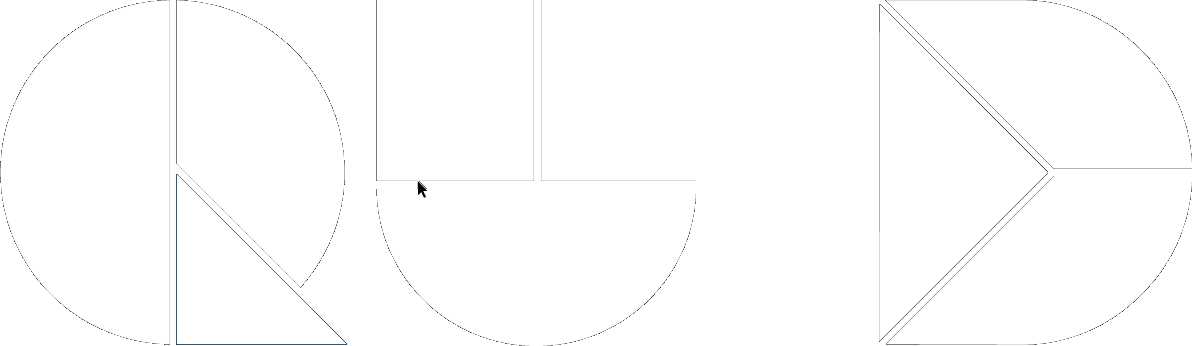

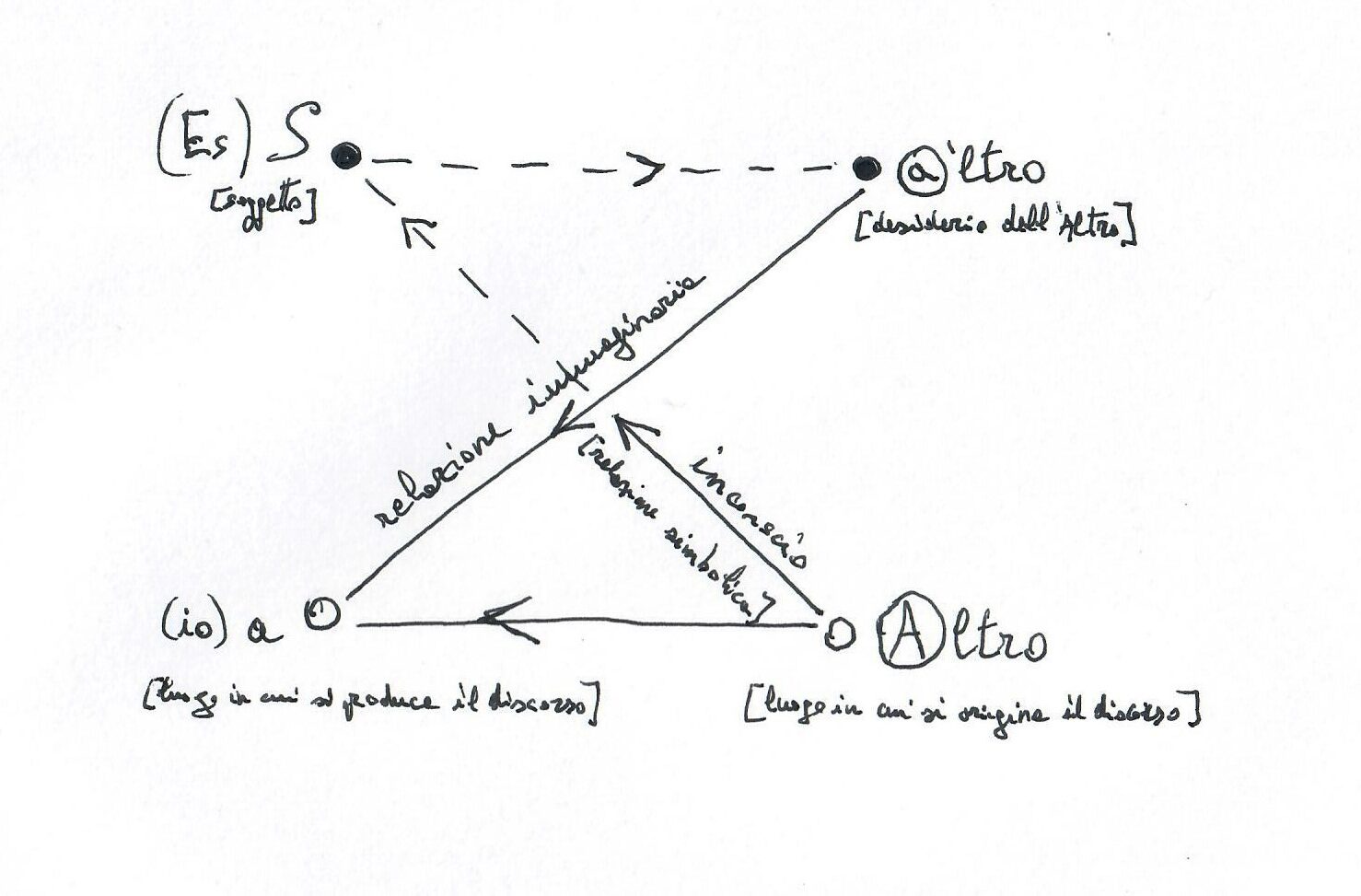

Eppure, come espresso nella citata Psicopatologia, il linguaggio inconsapevole che arricchisce i nostri sogni si esprime in realtà costantemente nella nostra vita quotidiana, con un proprio ordine. Si tratta infatti di un sistema che sembra conoscere le spigolature della nostra lingua più di un emerito linguista e ne utilizza tutte le possibili combinazioni per esprimere ciò che preme come energia pulsionale, spinta da significative associazioni emotive. Ciò portò il neofreudiano Jacques Lacan all’estremizzazione di invertire i termini, affermando che “l’inconscio è strutturato come un linguaggio”, più che esprimersi attraverso di esso. La lingua stessa, il suo apprendimento, struttura l’inconscio dell’uomo, in un dialogo sema-sintattico tra la persona e il mondo con cui si relaziona, anzi l’Altro, come lo indica Lacan, suggerendo che la relazione fondamentale sia nel rapporto tra me e ciò che è altro da me, un’immagine speculare con cui il linguaggio mi connette.

La parola chiave è ‘strutturato’, ovvero il considerare gli elementi espressi dall’inconscio in relazione logica gli uni con gli altri, secondo criteri che l’esperienza emozionale del proprio vissuto storico ha stabilito per noi, tramite significanti collegati arbitrariamente a significati dalle leggi di un ordine simbolico nascosto.

Il linguaggio dell’inconscio è continuamente presente nell’apparente consapevolezza del discorso quotidiano e delle nostre azioni, ma non come espressione della nostra volontà conscia. Tanto da porsi la domanda paradossale “Chi parla quando io parlo?” (J. Lacan) che, in ultima analisi, si riconnette all’affermazione di Freud che “L’Io non è padrone in casa propria”. Questa fu l’esplicitazione cui il padre della psicoanalisi giunse, in un celebre passaggio della Introduzione alla psicoanalisi (1915-1917), dopo aver scritto che l’umanità ha dovuto subire, nel corso del tempo, importanti mortificazioni: la prima, quella cosmologica, quando Copernico ha mostrato che “la nostra terra non è il centro dell’universo, bensì una minuscola particella di un sistema cosmico”, e la seconda, quella biologica, quando Darwin “annientò la pretesa posizione di privilegio dell’uomo nella creazione, gli dimostrò la sua provenienza dal regno animale”. Con il ruolo predominante dell’inconscio e lo spodestamento dell’Io che “deve fare assegnamento su scarse notizie riguardo a quello che avviene inconsciamente nella sua psiche”, l’umanità subiva “la terza e più scottante mortificazione”, quella psicologica.

Dunque, l’inconscio ha una dimensione preponderante nei nostri contenuti mentali e nelle motivazioni che guidano ogni nostro dire e ogni nostra azione. È quello che noi ‘abbiamo imparato ad essere’, e non solamente tramite il linguaggio verbale. L’inconscio struttura basilarmente anche il nostro essere corporeo, la nostra presenza fisica nel mondo. A volte nel farsi perentoriamente ‘sentire’ individualmente, producendo sensazioni e sintomi, in genere fastidiosi, cui è dedicata un’intera branca della medicina, la psicosomatica, e che i più consapevoli esplicitano dicendo di aver somatizzato una frustrazione o un evento doloroso. Altre volte nell’organizzare modalità di relazione interpersonale, come la distanza fisica interposta nel dialogare con un’altra persona, diversa secondo la cultura (inconscio collettivo), ad esempio minore per i latini rispetto agli anglosassoni.

Parte della comunicazione non verbale è ormai entrata nella consapevolezza comune, per sensibilità istintiva se non per apprendimento dai servizi documentaristici dei mass media. Si è più attenti al significato implicito degli atteggiamenti dell’osservato, almeno nel loro senso nascosto più immediato, non consciamente espresso.

Lo studio di tale argomento è diventata anche una pratica professionale di supporto alla comunicazione, così come espressa dalla Programmazione Neuro Linguistica (PNL), con ambizioni psicoterapeutiche e di sviluppo personale. Una disciplina in realtà niente affatto accettata, dal punto di vista scientifico, per la pratica terapeutica (anzi indicata spesso come pseudoscienza) ma che ha molto successo nel mondo del business, del marketing, dell’ascesa personale, suggerendo modelli di comportamento che, tramite dinamiche inconsce, consentono di essere più accettati e convincenti nei confronti degli interlocutori.

La PNL prende come base la cosiddetta regola del 7-38-55, presumendo che il 7% dell’efficacia di un messaggio sia veicolato dalle parole, il 38% dal tono della voce e il 55% restante dal linguaggio corporeo, normalmente poco consapevole. Per cui prenderne coscienza e dominare ciò che per molti è mosso inconsciamente può aumentare l’efficacia dei propri propositi. Ad esempio, tramite la tecnica del mirroring: imitare piccoli gesti, modi e posture della persona con cui si vuole entrare in sintonia.

L’esistenza di un complesso discorso inconscio ha solleticato nel tempo anche la sensibilità di schiere di artisti. Per primi i surrealisti, che lo hanno posto a chiave dei loro intenti (Manifeste du surréalisme, Breton 1924), oltre a essere curiosi adepti della nuova teoria psicoanalitica e dei suoi riflessi nella creazione artistica, con l’introduzione degli automatismi inconsapevoli.

—

Una stanza dall’atmosfera ovattata. Del mondo fuori non arriva sentore. Una persona distesa su un divano racconta. Un’altra, dietro di lei, annuisce leggermente – non vista – perché comprende.. altro.

Entrambi lo sanno. Il patto con cui si sono ritrovati in quella stanza prevede che uno parli sinceramente e senza remore coscienti di tutto quello che può fluire nella sua mente e l’altro abbia la competenza, la pazienza e l’attenzione giusta per ascoltare tutto quel discorso e coglierne il senso nascosto, mirando ad esplicitarne al primo solo quello che può essere utilmente terapeutico che lui ascolti.

Questo prevede il setting psicoanalitico, un contesto cui ci si avvicina avendo acquisita la consapevolezza che la maggior parte dei contenuti della nostra mente non sono quelli che abbiamo presenti nel nostro agire, oppure i ricordi che rievochiamo in relazione a stimoli correnti, bensì una pletora di elementi – lontani dalla nostra coscienza – che orientano le nostre scelte e spesso ci provocano sofferenze, essendo legati a contenuti spiacevoli che la nostra coscienza preferisce non affrontare. Contenuti che perciò vengono ‘rimossi’, come appunto si usa dire in quel contesto.

La possibile guarigione, o quantomeno l’acquisizione consapevole di quei contenuti, passa allora attraverso la testimonianza del linguaggio nascosto tra le pieghe del nostro discorso esplicito che, a chi lo sa interpretare, permette di risalire a quei contenuti e al loro significato intimo. La comunicazione al paziente di tale decifratura, opportunamente filtrata e dosata nei modi e nel tempo, consente allora quello svelamento che chiamiamo presa di coscienza e che, se non guarisce, rende comunque più chiara e più lieve/gestibile la visione della vita.